2021.02.26|その他

山都の学校のミライ

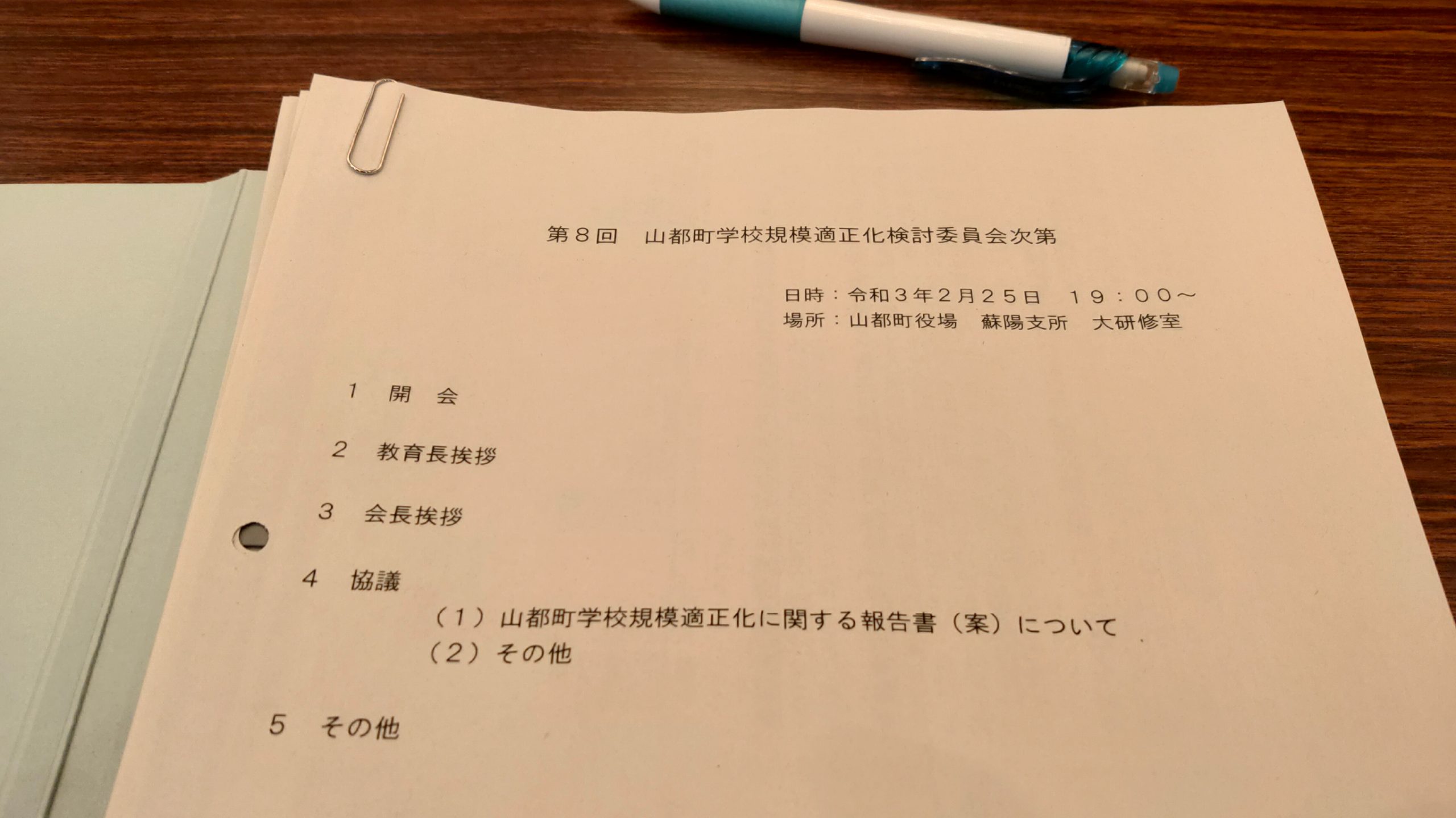

昨夜、山都町教育委員会主催の会議に参加しました。

「山都町学校規模適正化検討委員会」

早い話、町内小中学校の規模・配置に関して、統廃合も含めた方策を検討する会議です。

私は、地元小学校のPTA会長をしていて、学校の代表として1年以上前から会議に参加してきました。

昨夜が委員会の最終日。

この委員会で報告書をとりまとめて、来年度以降の教育委員会での方針づくりに活かされます。

自分は、会議に参加したら何かしら発言することをテーマにしているので、毎回意見を述べさせてもらいました。

山都町の子どもの人口推計を見ると、今後どんどん児童数が減っていく。

減ることは致し方ないにしても、だからといって「統廃合はやむを得ない」という思考に落ち着くのは違和感を持っていました。

「小規模校では社会性が育たない」

よく言われることですが、複式学級出身の自分からすると、カチンとくることもあります(;’∀’)

「クラス替えできる程度の学校規模が望ましい」というのが、文部科学省の示す基準です。

たしかに、一定規模の子どもがいることが、子どもにとって良い影響を与えることもあります。

部活動だって選択肢が多いし、いろんな学校行事もやりやすい。

子どもも大人も寂しい思いをしなくて済む。

ただ、これまでの学校という枠組み、システムじたいが、時代に合わせて変わっていくのではないか。

学校現場には今後ICTの導入が進んで、外部といつでもつながることができる。

学校だけが学びの場では無くなっていくでしょう。

現に、うちの長男はYouTubeで配信されてる動画を観て、予習をしたり、学校では学べないことを学んでいます。

子どもだけでなく、大人にとっても、学校が学びの場になる。

そういう玉石混交の場であって良い。

むしろ、小規模校の”小回りが利く”というメリットを活かして、地域に溶け込んでいけば良い。

時代が大きく移り変わり、社会が学校に求めていることが変化してきているけど、学校の配置や規模に関する議論が、どうしても既存の枠組みのなかに留まってしまうのは残念だな~

・・・というのが、率直な感想でした。

梶原耕藝 代表梶原甲亮(かじわらこうすけ)

1976年生まれ(43歳)。熊本県山都町在住。代々続く農家の7代目。九州大学法学部政治学科を卒業して熊本県庁に就職。子供が生まれ、食への関心が高まると共に「安心安全な食べ物を届けたい」「農業を夢のある仕事にしたい」という想いでUターン。現在、3兄弟の父親として日々学びながら農業を取り組んでいます!

最新記事

KEYWORDS

- AGRI PICK

- GoPro

- GREEN TIDE

- Kindle

- Metagri研究所

- NFT

- Uターン

- vlog

- webマーケティング

- YouTube

- オーガニック

- カメラ

- くまもと農業経営塾

- クラウドファンディング

- クロマルハナバチ

- こだわり

- コミュニティ

- ストレス栽培

- タバコカスミカメ

- トマト

- トマトジュース

- トマトの歴史

- トマトの準備

- トマトの育て方

- ドローン

- ニンジン

- ニンニク

- パッケージ

- ふるさと納税

- フルティカ

- ブログ

- ブロックチェーン

- ほれまる

- まちづくり

- ミツバチ

- メタバース

- メルマガ

- ロゴ

- 中山間地

- 価値

- 優里の会

- 元公務員

- 共同作業

- 写真

- 加工品

- 加工品開発

- 労働環境

- 子ども

- 子育て

- 寄付

- 屋号

- 山都町

- 微生物

- 新規就農

- 日の宮

- 映像制作

- 暑さ対策

- 有機

- 有機JAS

- 有機栽培

- 有機農業

- 本

- 梶原家の歴史

- 歴史

- 生成AI

- 生理障害

- 田植え

- 病害虫

- 百年

- 直接販売

- 移住

- 米

- 結び方

- 耕藝

- 自然災害

- 落花生

- 親元就農

- 転職

- 農家の嫁

- 農業vlog

- 農業コンクール

- 農業で稼ぐ

- 農業の誇り

- 農業ビジネススクール

- 農業マーケティング

- 里親制度

- 障害

- 雪

- 高温対策

- 高糖度トマト

- 鳥獣害